2021年07月

2021年07月19日

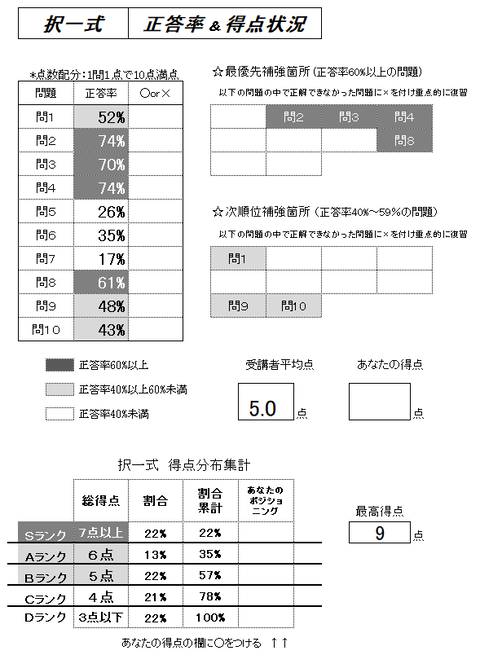

・黒地に白文字の問題は「必ず取らないとならない問題」(正答率60%以上)

・グレーで塗られた問題は「合格するためには取るべき問題」(正答率40%以上60%未満)

・何も塗られていない問題は「皆が苦戦した問題」(正答率40%未満)

Aランクまでに入ることが、合格するために必要な要件だと考えてください。

ただ、今回、そこまでに入らなかった方も、復習を確実にこなせば、追いつくことは十分可能ですから、頑張っていきましょう。

・黒地に白文字の問題は「必ず取らないとならない問題」(正答率60%以上)

・グレーで塗られた問題は「合格するためには取るべき問題」(正答率40%以上60%未満)

・何も塗られていない問題は「皆が苦戦した問題」(正答率40%未満)

Aランクまでに入ることが、合格するために必要な要件だと考えてください。

ただ、今回、そこまでに入らなかった方も、復習を確実にこなせば、追いつくことは十分可能ですから、頑張っていきましょう。

2021年07月17日

職業能力開発

【令和元年度能力開発基本調査】

(4) OFF-JTの受講状況及び自己啓発の実施状況【個人調査】

平成30年度にOFF-JTを受講した労働者は35.3%である。

OFF-JTの受講率は正社員が正社員以外より高く、男性が女性よりも高い。

最終学歴別では「中学・高等学校・中等教育学校」に対して「大学卒以上」が高い。

平成30年度に自己啓発を実施した労働者は29.8%である。

自己啓発の実施率は正社員が正社員以外より高く、男性が女性よりも高い。

最終学歴別では、「中学・高等学校・中等教育学校」に対して「大学卒以上」が高い。

(5) 教育訓練休暇制度の導入状況【企業調査】

教育訓練休暇制度の導入状況は、「導入している」とする企業は8.5%、「導入をしていないが、導入を予定している」とする企業は10.7%となり、「導入していないし、導入する予定はない」が79.7%と多くを占めている。

教育訓練短時間勤務制度の導入状況も、同様に「導入している」とする企業は6.4%、「導入をしていないが、導入を予定している」とする企業は10.4%となり、「導入していないし、導入する予定はない」企業が80.3%と8割を超えている。

教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度の導入を予定していない企業のうち、導入する予定がない理由は、「代替要員の確保が困難であるため」(50.1%)が最も多く、「制度自体を知らなかったため」(38.9%)、「労働者からの制度導入の要望がないため」(30.6%)が続いている。

次回もがんばりましょう。

2021年07月16日

職業能力開発

【令和元年度能力開発基本調査】

(1) OFF-JTまたは自己啓発支援への費用支出【企業調査】

令和元年度の企業の教育訓練への支出状況を見ると、OFF-JTまたは自己啓発支援に支出した企業は57.5%である。

OFF-JTに支出した費用の労働者一人当たり平均額を見ると、1.9万円と前回に比べて増加している。

3年移動平均を見ると、近年、同程度の水準で推移していることがうかがえる。

一方、自己啓発支援に支出した費用の労働者一人当たり平均額を見ると、0.3万円と前回と変わらないが、3年移動平均で推移を見ると、減少してきている傾向がうかがえる。

<用語の定義>

・OJT(On-the-Job Training)…職場内訓練のことで、上司や先輩が部下や後輩に対して、職務遂行に必要な能力を、仕事を通じて計画的、継続的に開発する教育訓練のこと。

・Off-JT(Off-the-Job Training)…職場外訓練のことで、業務遂行の過程で行われるOJTとは異なり、集合教育、通信教育、講習会など業務遂行の過程外で行なわれる教育訓練のこと。

<ポイント>

・ここでは、教育訓練への支出は、約6割の企業であり、自己啓発支援よりもOFF-JTへの費用の方が大きいことくらいでいいと思います。自己啓発支援は、労働者個人が会社の支給条件に該当する何らかの自己啓発をしないと会社へ申し出ることはできませんが、OFF-JTへの費用は、研修費用として、弁当支給をしたりしても支出になりますから、OFF-JTへの費用の方が多くなるのは当然といえます。

(2) OFF-JT及び計画的なOJTの実施状況【事業所調査】

正社員に対してOFF-JTを実施した事業所は75.1%、正社員以外に対してOFF-JTを実施した事業所は39.5%と、共に3年移動平均の推移で見ても、なだらかな増加傾向がうかがえる。

実施したOFF-JTの内容は、「新規採用者など初任層を対象とする研修」が75.4%と最も高く、「新たに中堅社員となった者を対象とする研修」(48.0%)、「マネジメント(管理・監督能力を高める内容など)」(47.0%)と続いている。

正社員に対して計画的なOJTを実施した事業所は64.5%、正社員以外に対して計画的なOJTを実施した事業所は29.0%と、3年移動平均の推移で見ると正社員はなだらかな増加傾向がうかがえるが、正社員以外は近年、なだらかな減少傾向がうかがえる。

<ポイント>

・ここでは、数字(%)自体よりも、正社員の方が割合が高いことと、研修は若干、増えているという程度でいいのではないかと思われます。

(3) 労働者の自己啓発に対する支援の実施状況【事業所調査】

正社員を雇用する事業所のうち、正社員の自己啓発に対する支援を行っている事業所の割合は82.3%と、前回と比べて減少しているが、3年移動平均を見ると8割程度で推移しており、近年大きな変動はうかがえない。

正社員以外を雇用する事業所のうち、正社員以外に対して支援を行っている事業所は57.9%と、正社員に対する割合に比べ低い。

3年移動平均で見ると、正社員と同様に近年大きな変動はうかがえない。

支援内容としては、「受講料などの金銭的援助」(正社員81.0%、正社員以外65.3%)が最も多く、「教育訓練休暇(有給、無給の両方を含む。)の付与」(正社員19.5%、正社員以外16.1%)は少ない。

<ポイント>

・自己啓発の支援内容では、「資格を取ったら〇円補助する。」とか、「受験料を補助する。」などの金銭的援助が多く、勉強するための休暇を与えるという企業は少ないことはうなずけます。

・能力開発のところは、つかみどころがないので、覚えにくい項目ではありますが、割と出題されている箇所ですから、大まかで構いませんが目を通しておくべきところです。

次回もがんばりましょう。

2021年07月15日

「ランチタイム・スタディ2021統計数値」の157日目は、「令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況」から「個別労働紛争解決制度の状況」の推定予想問題(選択式)です。

<推定予想問題(個別労働紛争解決制度の状況)>

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「 A 」、労働局長による「助言・指導」、 B による「 C 」の3つの方法がある。

令和元年度は、 A 、助言・指導申出は前年度と比べ増加した、 C 申請の件数は前年度並みである。 A 件数は12年連続で D 件を超え、高止まりしている。

民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、 C の申請件数の全てで、「 E 」がトップとなった。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

step1 次の選択肢の中から答を選んでください。

[Aの選択肢]

① 労使交渉相談 ② 総合労使相談

③ 個別労働相談 ④ 総合労働相談

[Bの選択肢]

① 労働基準監督官分限審議会 ② 労働政策審議会

③ 都道府県労働委員会 ④ 紛争調整委員会

[Cの選択肢]

① 仲介 ② 調停 ③ あっせん ④ 媒介

[Dの選択肢]

① 50万 ② 100万 ③ 200万 ④ 300万

[Eの選択肢]

① 自己都合退職 ② 解雇

③ いじめ・嫌がらせ ④ 雇止め

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

step2 正解は・・・

A ④ 総合労働相談 (令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況)

B ④ 紛争調整委員会 (令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況)

C ③ あっせん (令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況)

D ② 100万 (令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況)

E ③ いじめ・嫌がらせ (令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

step3 コメント

・令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況についてより、個別労働紛争解決制度の状況の問題です。ここは、「いじめ・嫌がらせ」がトップであることと、用語の定義等、正確な用語を押さえるようにしておいてください。

次回もがんばりましょう。